Trois recensements à Beaune en Maurienne

Article actualisé en décembre 2024

La comparaison des trois

recensements à Beaune de 1561, 1758 et

1936, montre l’ampleur de l’exode rural qui a frappé les villages de la

montagne de Savoie sur longue période.

Église de Beaune édifiée en 1518 et dédiée à Notre-Dame-de-l'Assomption et le cimetière. Photo : Luc Fessemaz.

Le recensement pour la gabelle du sel établi le 22 mai 1561 dénombre 457 habitants pour la paroisse de

Beaune, la répartition des habitants dans les différents villages de la

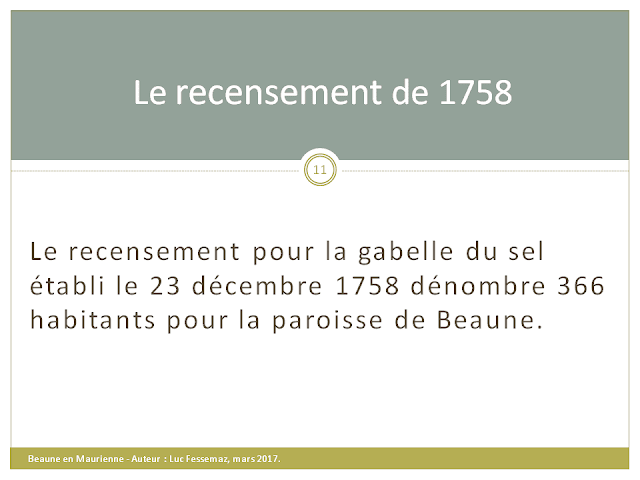

paroisse n’est pas indiquée. Deux siècles plus tard, le recensement pour la

gabelle du sel établi le 23 décembre

1758 dénombre 366 habitants,

soit une baisse de l’ordre de 20%. Enfin un peu moins de deux siècles en avant

(exactement 178 années) le recensement de population établi le 26 mars 1936 dénombre 166 habitants, soit une perte de 200

habitants et une baisse de 55% par rapport à la date précédente. Pour prolonger

la tendance on peut rajouter que la commune de Beaune rattachée à

Saint-Michel-de-Maurienne depuis 1972 ne compte plus aujourd’hui que 51

habitants

Comme pour la plupart des communes de Maurienne, l’habitat

n’est pas regroupé autour d’un bourg mais se disperse sur plusieurs villages ou hameaux. D’après les données du recensement

de 1758, la population de Beaune se répartit dans cinq villages :

Villard-Putier rassemble près de 58% des habitants, Villard-Zembrun 20%, Plan

Villard (aujourd’hui abandonné) arrive en troisième position avec 12% devant le

Mollard à 8%, et enfin loin derrière on trouve

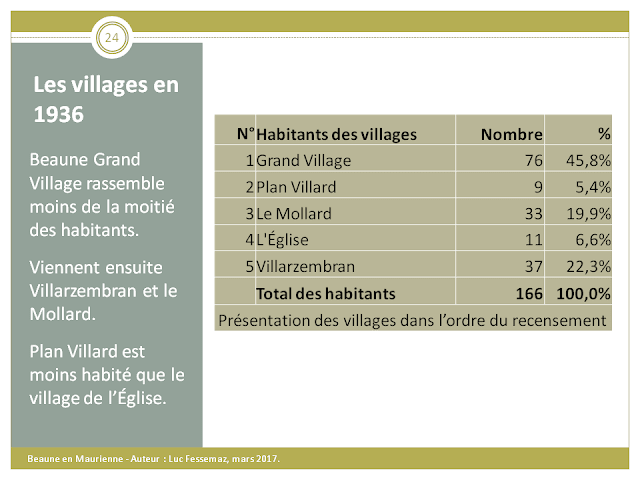

le village de l’Église qui ne compte que 2% d’habitants. En 1936, la situation

est un peu différente : Beaune Grand Village ne rassemble plus que 46% des

habitants, Villard-Zembrun se maintient à 22%, Le Mollard s’est hissé à la

troisième place avec 20% et le village de l’Église à 7%, et en plein déclin Plan Villard ne compte

plus que 5% d’habitants.

Le commissaire Rybet qui a parcouru la Maurienne en 1561 pour dénombrer commune par commune l'ensemble des personnes solvables composant les feux, en comptabilisant également les pauvres et les mineurs de moins de 5 ans non imposables à la gabelle du sel, ainsi que le bétail prenant sel (bœufs, vaches, mouges, moutons, brebis, chèvres), n'a pas indiqué les villages. On peut cependant, en suivant l'ordre des feux recensés, deviner son parcours : il a commencé par Villard-Putier, et ensuite est passé par Plan Villard et Villard-Zembrun, pour terminer par Le Mollard et l'Eglise. On propose un plan indicatif des 83 feux rassemblant les 457 habitants qui permet de visualiser grossièrement leur position dans l'espace.

Plan indicatif des feux et habitants de Beaune selon les villages en 1561

Plan indicatif des feux et habitants de Beaune selon les villages en 1758

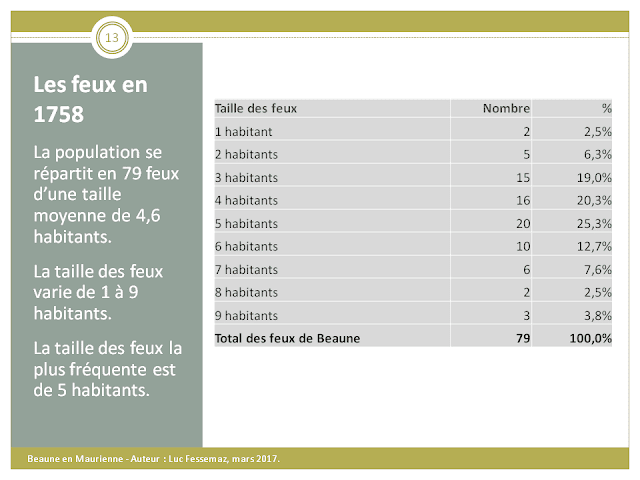

On observe également une diminution de la taille

moyenne des ménages au cours du temps : on passe de 5,5 habitants par

feu en 1561, à 4,6 habitants par feu en 1758 et seulement 4 habitants en 1936.

En 1561, la taille de feu la plus

fréquente était de 7 habitants (19,3% des feux), en 1758 elle est de 5

habitants (25,3% des feux) et en 1936 de 3 habitants (19,5% des feux).

Avec la diminution de la population on observe une réduction du nombre de patronymes sur

la commune. En 1561, on identifie 24 noms de famille différents : Assier

est le premier patronyme (15,5% des habitants), viennent ensuite Lazard, Fecemaz, Perret, Bellet, Plaisance (les 6 premiers noms de famille rassemblent

70% des habitants). En 1758, on ne compte plus que 18 noms de famille

différents : Perret est le premier patronyme (22,7% des habitants),

viennent ensuite Assier, Dufour, Bellet, Plaisance, Lazard (les 6 premiers noms

de famille concentrent 78,2% des habitants, mon nom de famille Fecemaz n’est

plus qu’en 11e position). En 1936, on tombe à 16 noms de famille

différents : Plaisance est le premier patronyme (18,7%) devant Dufour,

Perret, Costerg, Assier et Arnaud (les 6 premiers noms de famille concentrent

72,9% des habitants).

On observe à l’inverse une diversification du stock des prénoms au cours du temps. En 1561, on

recense 42 prénoms féminins et 39 prénoms masculins : Jeanne domine le

classement féminin avec 15,5% des habitantes, viennent ensuite Marie et Antoinette (les 10 premiers prénoms féminins rassemblent 63,6% des

habitantes) ; Jean domine le classement masculin avec 16% des habitants,

viennent ensuite François et Antoine (les 10 premiers prénoms masculins

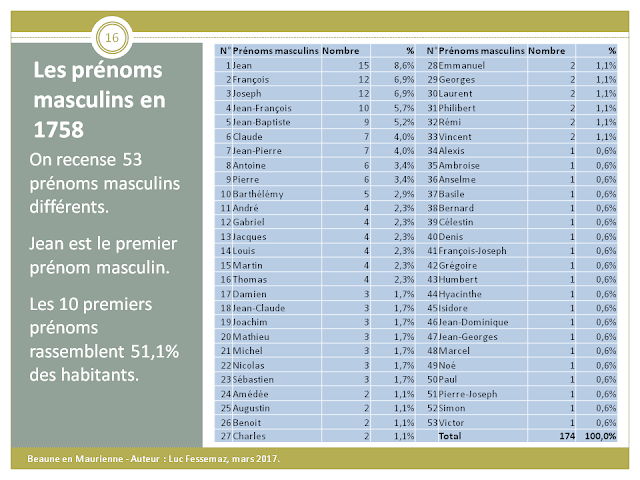

rassemblent 71,3% des habitants). En 1758, on recense 52 prénoms féminins et 53

prénoms masculins : Marie occupe la tête du classement féminin avec 12% des

habitantes, viennent ensuite Jeanne-Marie et Anne (les 10 premiers prénoms

féminins rassemblent encore 54,2% des habitantes) ; Jean est toujours en tête

du classement masculin mais avec seulement 8,6% des habitants, viennent ensuite

à égalité François et Joseph (les 10 premiers prénoms masculins rassemblent encore

51,1% des habitants). En 1936, on recense 58 prénoms féminins et 52 prénoms

masculins : Marie reste en tête du

classement féminin avec 10,8% des habitantes, viennent ensuite à égalité

Joséphine et Victorine (les 10 premiers prénoms féminins ne rassemblent plus

que 41% des habitantes) ; Jean-Baptiste est passé en tête du classement masculin

mais avec seulement 8,4% des habitants, viennent ensuite Joseph et à égalité

Louis et Pierre (les 10 premiers prénoms

masculins rassemblent seulement 44,6% des habitants). Depuis le XIXe

siècle la mode des prénoms a aussi gagné les zones rurales et on peut compter

au moins deux prénoms.

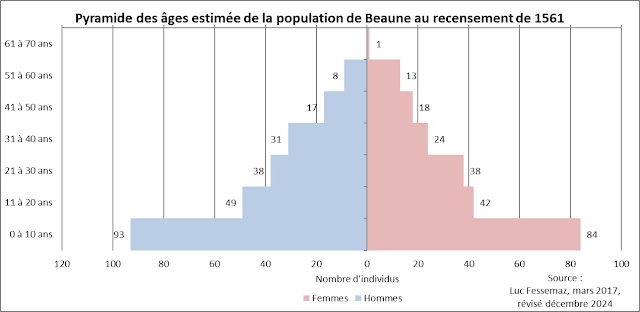

La pyramide des âges de Beaune en 1561 est très approximative car les années de naissance des habitants

sont estimées. L'écart entre les hommes (51,9% des habitants) et les femmes (48,1%) reste inexpliqué car il dépasse largement le fait qu'il naît naturellement un peu plus de garçons que de filles. Au sommet de la pyramide de 1561 (au dessus de 40 ans), il y a un peu plus de femmes, et en particulier de veuves, que d'hommes car leur espérance de vie est un peu plus longue. En dessous de 41 ans, la pyramide est déséquilibrée en faveur des hommes, sauf pour la tranche d'âge des 21-30 ans. Faut-il y voir des femmes de Beaune qui se marient sur d'autres communes ou qui partent comme nourrices ou servantes ? On peut aussi avancer que les lacunes dans les générations

âgées de 11 à 20 ans sont peut-être liées à l’épidémie de peste de 1545 qui a particulièrement frappé Beaune (*). La

pyramide de 1758 est celle d’une population qui amorce la transition

démographique, la base est large car la population est jeune (44,5% des

habitants ont moins de 20 ans) et le sommet est étroit (seulement 6,9% ont 60

ans et plus). En 1936, la pyramide est beaucoup plus étroite et plus étirée

avec le vieillissement de la population (38,6% des habitants ont moins de

20 ans et 16,3% ont 60 ans et plus). Dans le détail on peut repérer les classes

creuses de la Grande Guerre qui concernent les 18-19 ans.

La composition des

feux que l’on peut observer montre que la famille nucléaire est le modèle dominant avec un couple ou un

parent seul (en cas de veuvage) et ses enfants. La cohabitation de trois

générations est rare car les petits-enfants et neveux représentent un peu plus de 9% des habitants

des ménages en 1561 et 1936, et seulement 2,1% en 1758. La présence d’une

belle-fille concerne 2,6% des habitants en 1561, 1,9% en 1758, mais 4,2% en 1936. La

présence d’une mère, d’une sœur, d’une belle-sœur ou d’un non-parent du chef de

ménage est l’exception.

Les recensements pour la gabelle du sel de 1561 et 1758

permettent d’apprécier la composition du

bétail car les animaux sont taxés. En 1561, on recense 500 brebis, soit

plus de 2 fois le nombre agrégé de 236 bovins (9 bœufs, 159 vaches, 68 mouges)

et seulement 95 chèvres. Au niveau du cheptel ovin, 8 feux sur un total de 83

feux, possèdent de 20 à 24 brebis, soit 35,4% du total des brebis. Au niveau du

cheptel bovin, 6 feux possèdent de 5 à 8 vaches, soit 23,3% du total des vaches

et seulement 9 feux possèdent un bœuf. En 1758, la situation s’est inversée, on

recense 312 bovins, soit 2 fois plus que les 149 ovins. Le nombre de chèvres se

réduit à 29.

Le recensement de 1936 fournit l’activité professionnelle de la population qui est celle d’un village de montagne marqué par l’exode rural qui se poursuit depuis 1896 : sur 166 habitants, 121 déclarent une profession qui pour 97% d’entre eux est celle de cultivateur. En dehors des actifs de la terre, on trouve le curé, une ménagère et deux salariés composés de l’instituteur de la commune et du surveillant des eaux et forêts. Il n’y a pas de retraités déclarés, en conséquence les inactifs sont les enfants de moins de 14 ans (26% du total des habitants).

***

(*) La peste à Beaune en 1545 et le mystère de Saint-Sébastien joué en 1546

La peste ravage terriblement la commune qui est

bannie, c'est-à-dire interdite de toute

communication avec les communes environnantes. Le curé étant mort le 2 mai 1545, le

juge-mage Etienne de la Roche autorise maître Sébastien Assier, clerc de Beaune,

pendant la durée de la peste, à recevoir et passer tous testaments, codicilles

et actes de dernières volontés, à la condition que plus tard ces actes seraient

par lui vérifiés et authentifiés.

Source : 1000 ans d’Histoire de la Savoie, La

Maurienne, 2008.

L'Histoire de

saint Sébastien devint populaire en

Maurienne, car les communiers de Beaune reconnaissent, le 15 décembre 1545 que,

« pendant l'infection de peste ils ont

fait vœu de jouer le mystère de saint Sébastien. »

Le 9 octobre 1545, ils font encore le vœu « pour être protégés de la contagion de peste

de jouer et de remonstrer le mystère de

saint Sébastien aux despens de la dicte paroisse de Beaune » (1).

(1)

Note due à l'obligeance de M. le chanoine Truchet.

Source :

Le Théâtre en Savoie, Société

Savoisienne d’Histoire et d’Archéologie, 1887, page 158.

Pour obtenir la cessation du fléau, les habitants de

Beaune font le vœu de représenter le mystère de Saint-Sébastien. Une représentation a lieu en 1546 et une

seconde en 1565.

Le 17 octobre 1546, les syndics convoquent

l'assemblée générale des habitants pour répartir une taille « touchant le mystaire de sainct Sébastien qui

estoit joyer audit lieu », ce à quoi s'opposent cinq personnes.

La peste ayant de nouveau fait son apparition en

1564, « les

syndics et conseillers avec les manants et habitants du dict Beaune ont voyé de

jouer et remonstrer le mystère de sainct Sébastien aux frais et despens de la

dicte paroisse ». Cette fois, ce sont les revenus de la confrérie du

Saint-Esprit qui sont utilisés pour couvrir les frais.

Source :

Adolphe Gros, Histoire de Maurienne

tome 2, p. 232 et correspondance Gaston Tuaillon (2005).

***

Commentaires

Enregistrer un commentaire